Aluandê-ê, Aluandê camará

Aluandê-ê, Aluandê camará

Aluandê-ê, Aluandê camará

Aluandê-ê, Aluandê camará

Vou dizer a meu amigo

Vou lhe contar como é

Que na frente de formiga

Lagartixa é jacaré

Camará

Aluandê-ê, Aluandê camará

Aluandê-ê, Aluandê camará

Aluandê-ê, Aluandê camará

Aluandê-ê, Aluandê camará

Todo orgulho tem seu preço

Toda pressa tem seu freio

Todo valente tem o dia

De achar valente-e-meio

Camará

Aluandê-ê, Aluandê camará

Aluandê-ê, Aluandê camará

Aluandê-ê, Aluandê camará

Aluandê-ê, Aluandê camará

Não venha cantar de galo

Que valor não tá na roupa

Galo canta dia e noite

Mas um dia vira sopa

Camará

Aluandê-ê, Aluandê camará

Aluandê-ê, Aluandê camará

Aluandê-ê, Aluandê camará

Aluandê-ê, Aluandê camará

Prá formiga tem aranha

Prá lagarta, escorpião

Prá preguiça, sucuri

Prá sardinha, tubarão

Camará

Aluandê-ê, Aluandê camará

Aluandê-ê, Aluandê camará

Aluandê-ê, Aluandê camará

Aluandê-ê, Aluandê camará

Prá lagartixa tem cobra

Prá macaco tem leão

Prá quati tem suçarana

Prá canário, gavião

Camará

Aluandê-ê, Aluandê camará

Aluandê-ê, Aluandê camará

Aluandê-ê, Aluandê camará

Aluandê-ê, Aluandê camará

Author Archives: Teimosia

Só tá no papel

Onde está a liberdade

Se a algema não se quebrou?

O negro quer felicidade

O negro também quer ser doutor

Princesa Isabel, Princesa Isabel

Liberdade do negro só tá no papel

Meu patuá

Lá na Bahia eu mandei benzer

Lá na Bahia eu mandei preparar

Meu patuá, meu pai, meu patuá

Meu patuá para me proteger

Deu meia-noite eu vi gato correr

Na madrugada ouvi galo cantar

No dia que eu voltei lá da Bahia

Onde mandei benzer meu patuá

Lá na Bahia eu mandei benzer

Lá na Bahia eu mandei preparar

Meu patuá, meu pai, meu patuá

Meu patuá para me proteger

Amigo meu, eu quero ouvir dizer

Eu vim aqui para te ouvir cantar

Traga pra mim, irmão, lá da Bahia

Folha de arruda pro meu patuá

Lá na Bahia eu mandei benzer

Lá na Bahia eu mandei preparar

Meu patuá, meu pai, meu patuá

Meu patuá para me proteger

Traga também azeite de dendê

Palha da costa pra poder trançar

Cordão comprido, bonito de ver

Pra pendurar bem o meu patuá

Lá na Bahia eu mandei benzer

Lá na Bahia eu mandei preparar

Meu patuá, meu pai, meu patuá

Meu patuá para me proteger

Venha correndo, venha logo ver

Porque só vendo para acreditar

Tacho sem fundo conseguir ferver

Vela queimando sem nunca acabar

Lá na Bahia eu mandei benzer

Lá na Bahia eu mandei preparar

Meu patuá, meu pai, meu patuá

Meu patuá para me proteger

Então me explique que eu quero saber

Vou aprender para então ensinar

O sol se esconde e torna a nascer

O mundo gira sem nunca parar

Lá na Bahia eu mandei benzer

Lá na Bahia eu mandei preparar

Meu patuá, meu pai, meu patuá

Meu patuá para me proteger

A maldade do homem

Quanta guerra nesse mundo

Matando tantos de fome

Cada dia morre um monte

É a maldade do homem

Tantos passam pela vida

Sem ter nada, só o nome

Sobrevivendo do lixo

É a maldade do homem

Uns poucos controlam tudo

A ganância lhes consome

Não se importam com quem sofre

É a maldade do homem

Não interessa quem pena

Não interessa quem come

Só interessa o dinheiro

É a maldade do homem

Não se renda, meu amigo

O seu egoísmo, dome

Busque vencer a si mesmo

Vença a maldade do homem

Camaradinho…

O que o gato enterra

A corda quando arrebenta

É sempre para o mais fraco

E quem trabalha oprimido

É que vai para o buraco

O patrão fica com tudo

Querendo ser milionário

O trabalhador vai mudo

Suando por seu salário

Acorda cedo, come pouco

Trabalha muito, sem sorrir

Enfrenta o trânsito louco

Quando queria dormir

Bate carimbo, bate enxada

Entrega carta, limpa chão

E dinheiro no fim do mês

É só no bolso do patrão

Não vê seus pais, nem seus filhos

E ninguém o vê chorar

Viajando pelos trilhos

Sem saber se vai chegar

Todo dia esculachos

Do chefe e da polícia

Precisam provar ser machos

Se sumir nem é notícia

O trabalhador adoece

Morre cuspindo catarro

O patrão quer sempre mais

Mais dinheiro, mais um carro

Fica trancado em seu castelo

Só planejando a guerra

Pensando ser o mais belo

Não vale o que o gato enterra

Camaradinha…

Não confunda limão com lima

Eu sozinho nessa roda

Sem ninguém me dar a mão

Quis me dar uma rasteira

Eu que lhe botei no chão

Não confunda limão com lima

Que lima não é limão

Bem-te-vi não é tiziu

Sofreu não é azulão

Papagaio não é águia

Nem canário é gavião

Não confunda limão com lima

Que lima não é limão

Lambari não é traíra

Piaba não é tubarão

Caranguejo não é peixe

Nem tampouco é camarão

Não confunda limão com lima

Que lima não é limão

Não venha cantar de galo

e nem me pegar de mão

e se chegar muito perto

vai cair feito balão

Não confunda limão com lima

Que lima não é limão

Açaí não é goiaba

Quiabo não é melão

Manga não é catuaba

Nabo não é pimentão

Não confunda limão com lima

Que lima não é limão

Canivete não é faca

E punhal não é facão

Colher nunca vai ser garfo

22 não é canhão

Não confunda limão com lima

Que lima não é limão

Eu tenho corpo fechado

me pegar é mole não

Não uso roupa dos outros

Não empresto meu dobrão

Não confunda limão com lima

Que lima não é limão

Catitu não é preá

Camelo não é leão

Sussarana não é gato

Bezerro não é bisão

Não confunda limão com lima

Que lima não é limão

Telhado de vidro

Quem tem telhado de vidro

não joga pedra pro ar

E se cuspir contra o vento

sua cara vai sujar

Quem me der também apanha

esse conselho nunca erra

Depois de morro tem morro

Depois de serra tem serra

O que vai, um dia volta

pode acreditar sem risco

E pau que bate em Chico

também bate em Francisco

Camaradinha…

Brasileiros Nagôs em Lagos no Século XIX

por Manuela Carneiro da Cunha

publicado originalmente na Revista Cultura, 1966

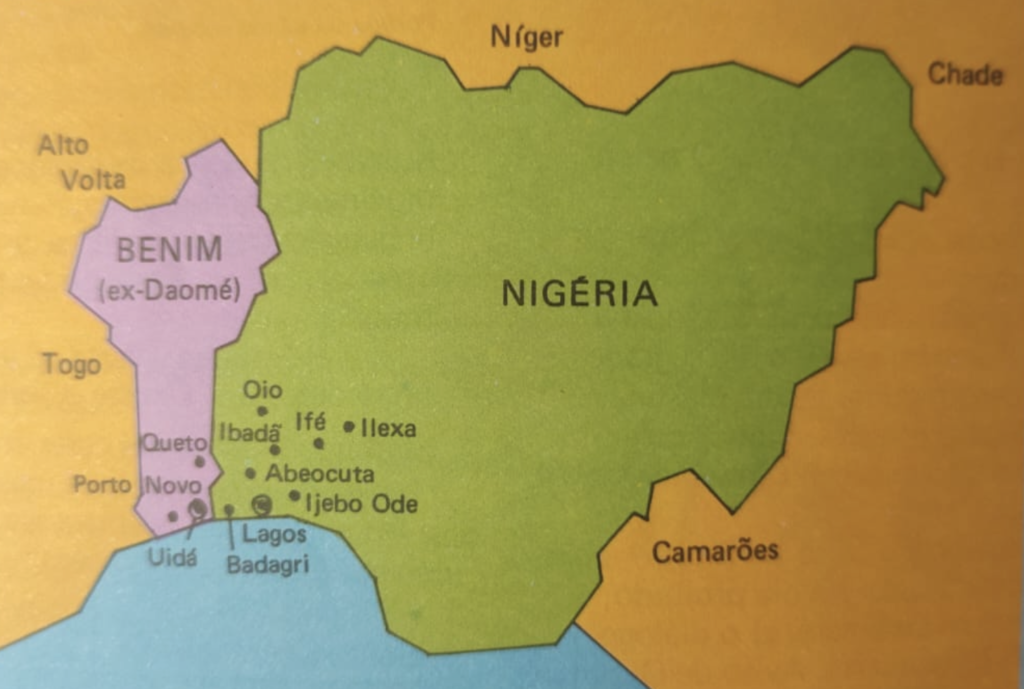

Há, de Gana até à Nigéria, ao longo da costa ocidental da África, comunidades de africanos que têm do Brasil uma visão nostálgica. Na Festa dos Prazeres, celebrada no ano passado em Lagos, os toldos levavam em letras garrafais: BRAZIL, BRAZIL, BRAZIL! Os brazilian descendants que aí realizavam uma de suas festas tradicionais já foram descritos, celebrados ou estudados — são enfoques diferentes — por diversos autores: Anthony Laotan, Pierre Verger, Antônio Olinto e, mais recentemente, Jerry M. Turner, que se concentrou mais especificamente no Benim (ex-Daomé). No entanto, pouco sabe ainda o público no Brasil desses brasileiros africanos, de sua origem, de sua importância política e econômica na formação dos estados da África Ocidental.

Origem – As guerras travadas peIas cidades-estados iorubas conta os fulanis, que resultaram no esfacelamento do império do Oio, nos alvores do século XIX, acarretaram a vinda para o Brasil, e mais particularmente para a Bahia, de numerosos cativos, a tal ponto que em 1848 o consul francês Castelnau calculava constituírem os nagôs1 9/10 da população escrava da Bahia (f. de Castelnau, 1851, P. 7).

De 1807 a 1835, estouraram na Bahia revoltas de inspiração muçulmana, verdadeiras guerras de religião, lideradas por haussas e nagôs malês, isto é, iorubas muçulmanos. Embora fossem dirigidas tanto contra os senhores de escravos quanto contra os pretos animistas ou cristianizados, embora escravos e emancipados nelas participassem, o Governo brasileiro desconheceu seu aspecto religioso e as interpretou como revoltas de escravos semelhantes às que ocorriam então nas Antilhas, dando origem à República do Haiti2.Em decorrência disto, muitos africanos emancipados, considerados pela polícia envolvidos nos distúrbios, foram expulsos do Brasil, e voltaram para África. Foi esse o início de um movimento de retorno que perdurou até o princípio do século XX, e que atingiu sobretudo a Bahia e Pernambuco. O fluxo de emigrantes avolumou-se depois da abolição da escravatura, quando muitos libertos empreenderam com suas famílias brasileiras a Ionga viagem de volta.

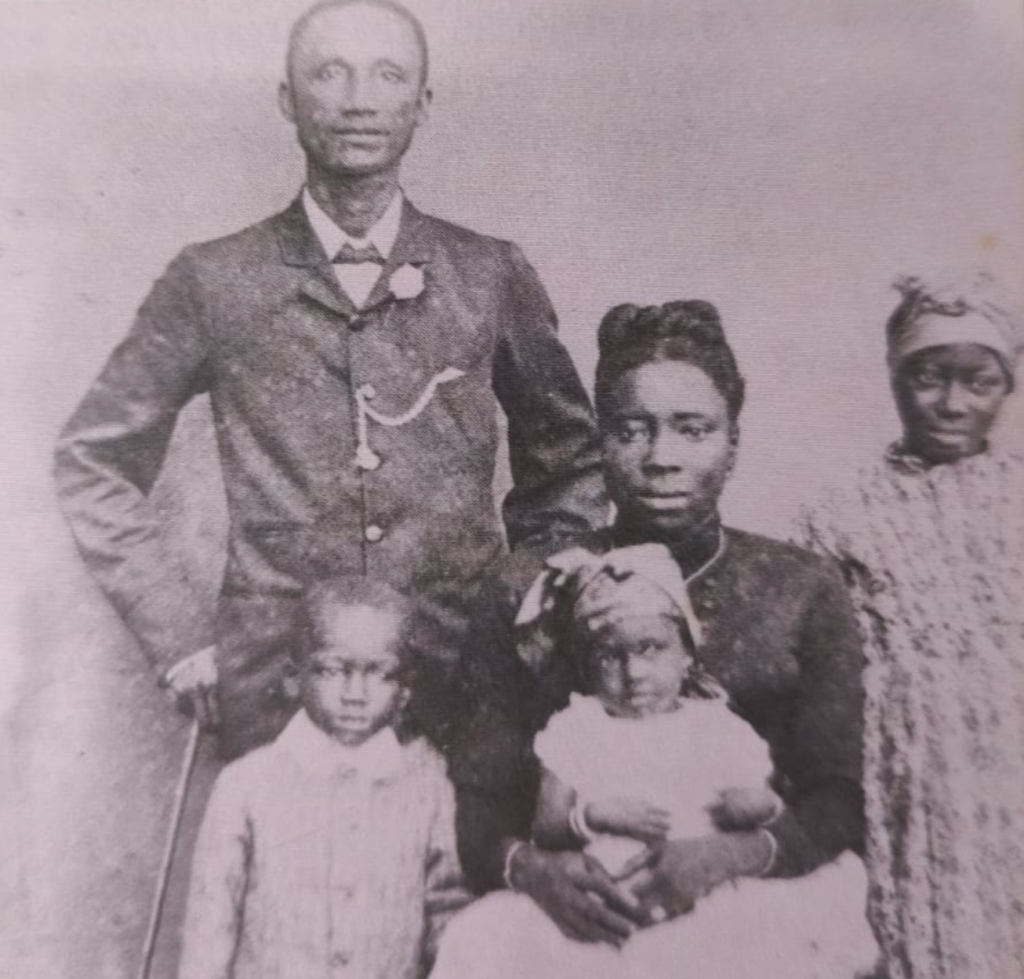

João Angelo Campos, uma das maiores fortunas de Lagos no século passado, e sua família

A origem última desses retornados variava. Nina Rodrigues, pesquisando no início do século, menciona a existência na Bahia de originários das cidades-estados de Oio, llexa, Abeocuta e, em menor númeo, de Queto, Ibadã, Ifé, Ijebo e Lagos (N. Rodrigues, 1976, P. 104). É na realidade improvável que tivessem vindo escravos originários de Lagos, que era apenas um dos principais pontos de embarque. Segundo J. Kopytoff, que entrevistou pessoas idosas de Lagos, estas consideravam-se praticamente a salvo das incursões escravistas (J. Kopytoff, 1965, p. 44). É de se supor que a composição da população Iorubá no Brasil replicasse a de Freetown, em Serra Leoa, onde os navios do esquadrão preventivo britânico desembarcavam os escravos que libertavam. Calcula-se que esses navios interceptassem um de cada quatro navios negreiros. Ora, em 1850, havia em Freetown predominância de egbas (de Abeocuta), de ijexas (de Ilexa) e de Iorubas (de Oio) (Rev. Koelle, 1854, p, 6-6). Seriam, pois principalmente egbas, ijexas e ion bas os nagôs retornados do Brasil para a África.

Esses repatriates, como eram chamados, tinham diante de si essencialmente duas opções: ou voltarem às suas cidades de origem, reatarem seus laços de parentesco e reassumirem o modo de vida tradicional; ou estabelecerem-se nas cidades costeiras, onde, conforme vimos, eram estrangeiros, e lá formarem uma comunidade separada. Vários fatores favoreciam esta última opção e dificultavam a outra. As cídades do interior se afrontaram em guerras intermitentes até os fins do século XIX. Voltar, se se conseguisse, era arriscar-se por exemplo a ser novamente escravizado. Por outro lado, as possibilidades comerciais concentravam-se na costa, ou pelo menos em cidades que tivessem acesso à costa, Abeocuta principalmente. Nessa cidade, houve durante curto tempo uma solução de compromisso, em que se mantinham ao mesmo tempo as identidades de egba e de brasileiro.

Família de brasileiros de Lagos

Mais viável era enfatizar essas duas identidades em Lagos, onde os laços familiares não podiam impor suas exigências. As comunidades de brasileiros egbas e ijexas em Lagos mantiveram, sem se fundirem novamente em suas cidades de origem, relações de comércio e de proteção com Abeocuta e Ilexa. Assim, a importante associação Iketiparapo, de Lagos, composta de retornados do Brasil e de Serra Leoa, forneceu armas à confederação de Ilexa e Equiti, quando estas combatiam Ibadã. Já com Oio, as dificuldades de acesso não permitiam relações seguidas, e, conseqüentemente, não consta que se tenha formado em Lagos nenhum subgrupo de brasileiros de Oio.

Venturas e desventuras comerciais — Os documentos mais antigos sobre a comunidade brasileira de Lagos são, pelo que até hoje se conhece, os da correspondência oficial britânica, que se inicia na década de 1850. Os documentos dos missionários católicos que contêm material bastante detalhado começam apenas no fim da década de 60. Pouco se sabe, portanto, sobre a comunidade antes de 1851. Os “brasileiros começaram por conviver e por ser parcialmente confundidos com os negreiros portugueses e brasileiros, muitos dos quais mulatos, que habitavam essas plagas; por sua vez, enquanto puderam, não desdenharam alguns se lançarem no lucrativo comércio ultramarino de escravos3.

Sobrado do comerciante Américo Rodrígues em Kakawa Street, uma das ruas do bairro brasileiro de Lagos, 1890

Mas os tempos estavam mudando. Ingleses, franceses, hamburgueses e sardos haviam percebido a importância comercial a que Lagos estava destinada, por seu porto relativamente acessível, mas, sobretudo, por sua situação geográfica, na confluência das rotas comerciais do interior. Firmas européias foram se estabelecendo, e seus entrepostos se alinhando ao longo do cais da marina. Essas firmas estavam, sobretudo, empenhadas na compra de azeite-de-dendê, usado na fabricação de velas, sabão e lubrificantes, e, posteriormente, do azeite de caroço de dendê, matéria-prima da margarina.

Para tanto, traziam para Lagos mercadorias manufaturadas, tecidos, tabaco, álcoois de diversos tipos, além de moedas como os cauris e, posteriormente, dinheiro. Essencialmente, o costume era de ceder a intermediários, a crédito, as mercadorias, que estes levavam para interior e trocavam pelo dendê.

Os brasileiros, assim como chamados “saros”, nagôs que haviam voltado de Serra Leoa a partir de 1839, procuraram entrincheirar-se na posição de intermediários, pois as firmas européias não tinham acesso ao interior e necessitavam dos negociantes africanos4. Tradicionalmente, cada cidade-estado servia de intermediária comercial entre suas vizinhas setentrionais e meridionais. Valendo-se de sua dupla identidade, de lagosianos estrangeiros e de originários de cidades do interior, os “brasileiros” e os “saros” tentaram operar um curto-circuito nesse sistema e assegurar suas posições.

Pelo fim do século, após a penetração britânica no interior do país, as firmas européias conseguiram estabelecer-se nas cidades do interior. Pareceria que muitos negociantes, dantes independentes, passaram então a representantes dessas casas comerciais.

Outros “brasileiros” de Lagos tentaram sua sorte no comércio com a Bahia. Lembra Nina Rodrigues (1976, p. 105), no começo deste século, o tempo não tão distante em que navios a vela, três a quatro por ano, traziam “nagôs-negociantes, falando iorubá e inglês, e trazendo noz de cola, cowries (cauris), objetos de culto jeje-iorubá, sabão, pano-da-costa, etc. Veremos mais diante o vulto que assumiu esse comércio transatlântico, que é pouco conhecido. Adiantemos simplesmente que, se pegarmos o período de 1877 a 1886 como exemplo, encontraremos uma média de 13.687 libras anuais correspondendo às exportações de Lagos para o Brasil (na medida em que se pode confiar nas cifras fornecidas pelos Blue Books da colônia).

Fizeram-se, assim, algumas grandes fortunas. Ficaram famosas as de Joaquim Francisco Devodê Branco, a de João Esan da Rocha, a de Walter Paul Siffre. Alguns sobrados luxuosos no estilo baiano testemunharam essa fluência: o de Romão Campos, que deu seu nome ao Campos Square; o de Fernandez, na atual praça Tinubu; a Water House, que deu seu título a romance de Antônio Olinto, e que pertencia a João Esan da Rocha; a de Rodríguez, que comerciava com gêneros brasileiros, e outros tantos.

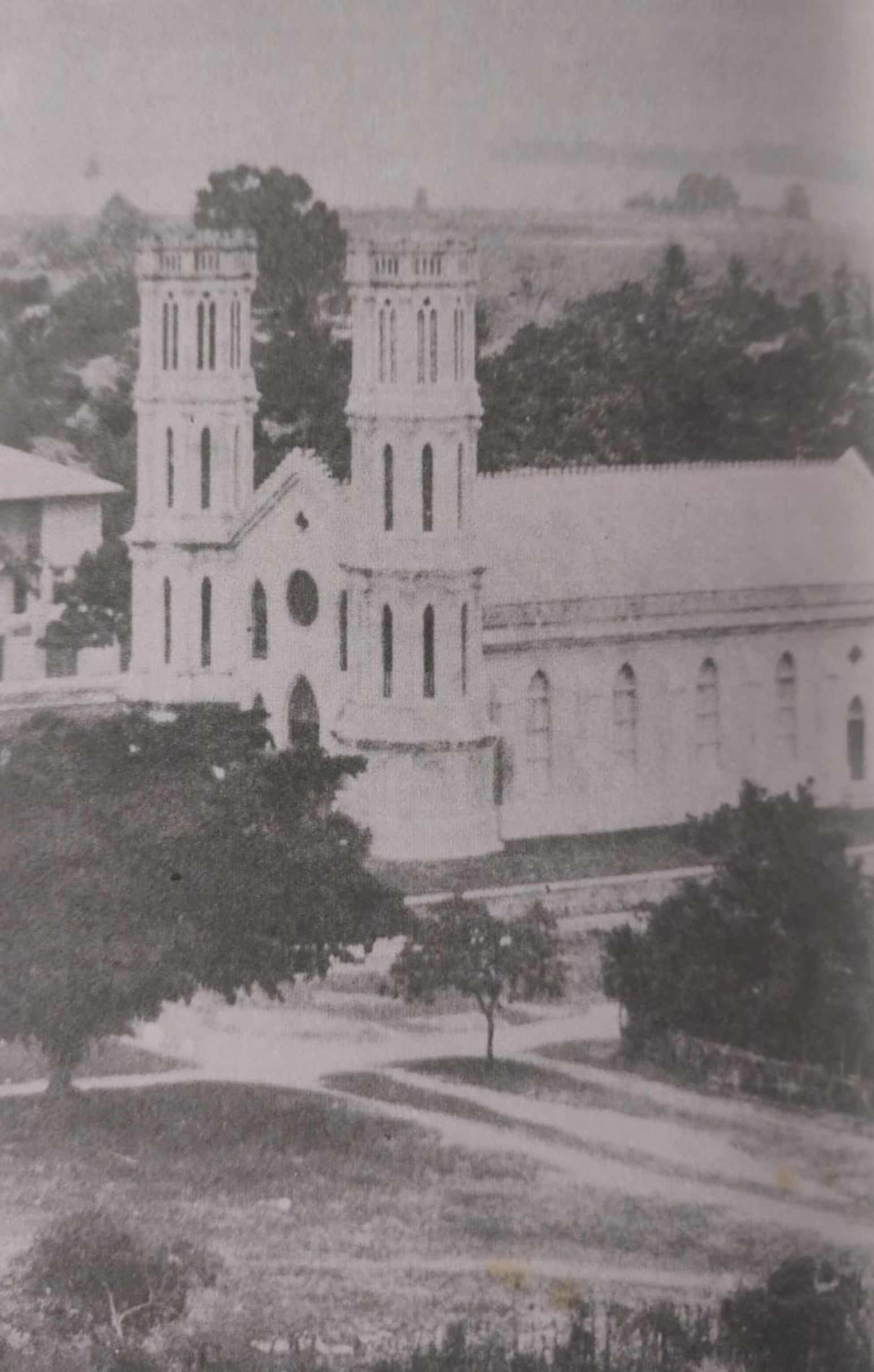

A primeira igreja Holy Cross de Lagos, construída por Lázaro Borges da Silva e Francisco Nobre

É tradição em Lagos que os primeiros pedreiros, mestres-de-obras e carpinteiros tivessem sido brasileiros. Dos mais famosos entre os mestres-de-obras foram Lázaro Borges da Silva, um ijexa, que voltou da Bahia e que, com Francisco Nobre, edificou a primeira igreja Holy Cross iniciada em 1879, hoje substituída pela atual catedral católica de Lagos. Nessa igreja quiseram os brasileiros sobrepujar tudo o que até então se erigira na colônia; quiseram-na grandiosa. Esculpiu-lhe o altar-mor e a cátedra do bispo Baltasar dos Reis o melhor carpinteiro de suas época (v. A. Laotan, 1961) e que também foi o primeiro comissário de polícia de Lagos. Foram igualmente brasileiros os construtores da mesquita central e da de Shitta Bey; e os sobrados do bairro brasileiro, cujo estilo se espalhou depois em todo o país iorubá, e que foram desde cedo associados a um status elevado, todos foram obras suas. Mas não foram esses os únicos ofícios que os brasileiros introduziram: também os primeiros ourives, os primeiros barbeiros, sapateiros, alfaiates, costureiras teriam sido brasileiros.

Pelo fim do século, embora perdurasse essa tradição de artesãos, duas outras carreiras atraíam os Brazilian descendants: a de clérigo no serviço público5 ou em casas comerciais e a de mestre-escola ou catequista6 nas escolas e missões que os padres da Société des Missions Africaines iam estabelecendo na região. Na lista de jurados para o ano de 1897 (Government Gazette 27. nov. 1896: p. 48 e ss.) figuram dentre 661, uns 100 brasileiros. Destes, 17% são clérigos, mas temos que lhes acrescentar os 26 funcionários do governo (Blue Book, 1897), que aparentemente não podiam ser jurados. Há, no entanto, ainda 24% de comerciantes, 1 barbeiro, 1 fotógrafo, 1 pescador, sendo o restante artesãos, dos quais 21 capinteiros e 10 pedreiros e mestres-de-obras.

Em 1905, já são os clérigos cerca de 23% (mais 43 funcionários do governo), e os comerciantes passam a 19% (Government Gazette, 7 jan. 1905). Lembremos, porém, que muitos cumulavam um ofício artesanal ou comercial com uma função pública.

Enfim, os que podiam mandavam os filhos estudarem em universidades estrangeiras, de onde voltavam médicos, como Moisés da Rocha, ou advogados, como Plácido Assunção, mais tarde Sir Adeyemo Alakija.

Uma burguesia africana – Os brasileiros, juntamente com os “saros” formaram em Lagos a primeira burguesia da atual Nigéria. Os primeiros consideravam-se com orgulho os introdutores dos refinamentos da civilização: vestiam-se à moda ocidental, tinham cavalos de corrida, carruagens luxuosas, organizavam clubes de críquete e promoviam serões musicais e teatrais memoráveis: para citar alguns apenas: em 1882, a Brazilian Dramatic Company dava uma récita para celebrar o aniversário da Rainha Vitória (M. Echeruo, 1962, p. 69); em 1896, a atuação de J. L. Gomes, em Zebedeu Carrancudo, encenado no Lagos Cricket Club, arrancava aplausos (Lagos Standard, 23, set. 1896), e em 1910, a sociedade Flor do Dia dava uma representação em presença do governador, na qual encenou Le Bourgeois Gentilhomme (The Nigerian Times, 20 dez 1910),

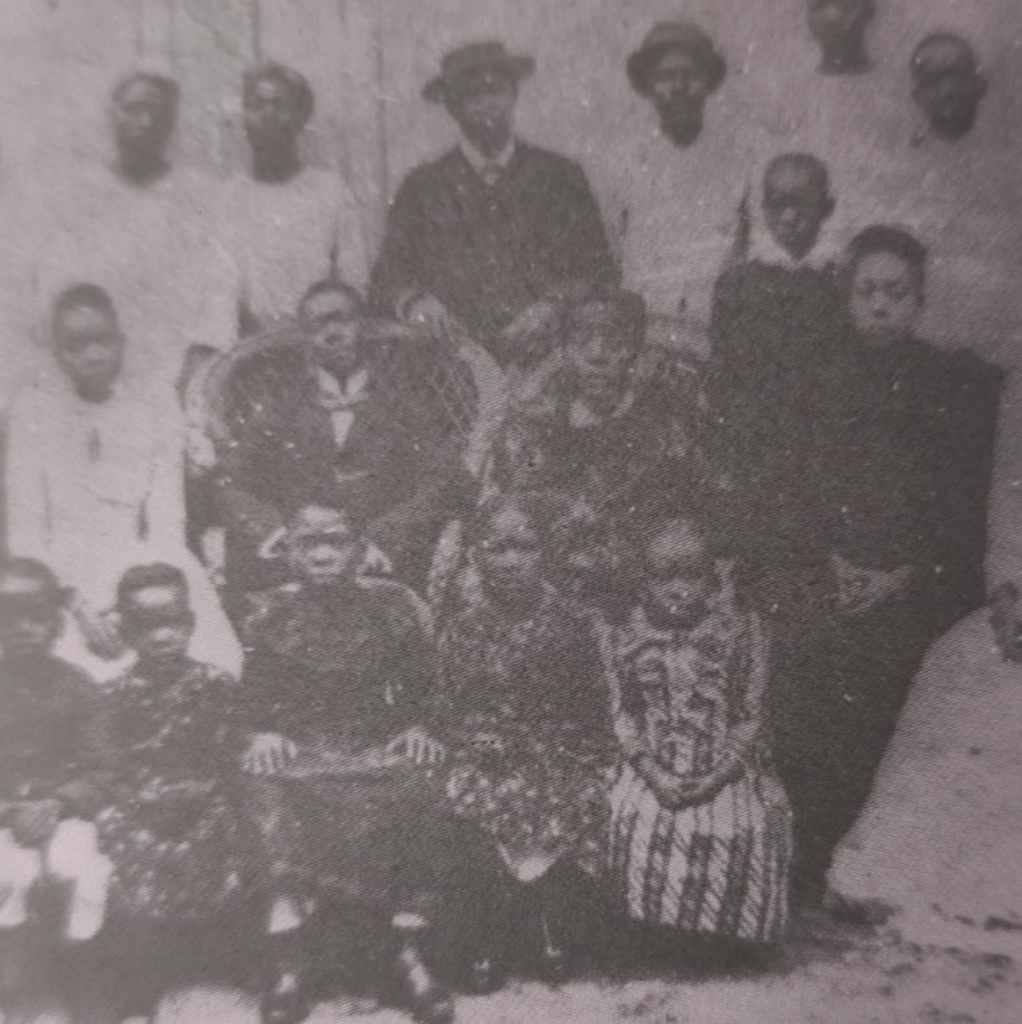

Grupo de Costureiras de Abeocuta

Desde a manteiga até ao mingau, ao munguzá, ao feijão de leite, todos os requintes da comida baiana haviam por eles sido introduzidos. Na realidade, olhavam com certo desprezo aos aborígines e com eles mantinham suas distâncias. Pareciam acreditar os retornados (tanto saros quanto brasileiros) nas virtudes e nas vantagens de um estado moderno, construído sob a égide britânica, mas de cujo comando eles seriam os herdeiros naturais (v. Ajayi, 1961). Sob a influência dos missionários, sobretudo anglicanos que compartilhavam de início essa visão e essas esperanças, eles se preparavam para tomar as rédeas desse estado. Os preconceitos racistas que vingaram a partir da década de 1870 surpreenderam-nos e mortificaram-nos. Por reação, esses homens, que eram chamados “brancos” pela população local, passaram a realçar sua negritude. Foi a época dos cismas nas igrejas protestantes, da criação das igrejas nativas; foi a época também da valorização, por essa burguesia tão ocidentalizada, da cultura iorubá; retomaram-se nomes iorubás um tanto atabalhoadamente; criaram-se sociedades de pesquisa das tradições e da história local; a Aurora Relief Society chegou a convidar, em 1900, um grupo de danças folclóricas, isto é, tradicional, para se exibir entre suas valsas e quadrilhas (Lagos Standard, 2 maio 1900).

A penetração militar britânica no interior na última década do século XIX abateu as últimas esperanças de autogoverno. Mas ainda, nem mesmo foram requeridos pelos ingleses os préstimos dos educated de Lagos para a gestão dos territórios subjugados: foram preteridos em favor dos reis e chefes tradicionais das diversas cidades-estados, em um sistema de governo que culminou com a Indirect Rule de Lugard. Frustrados em suas esperanças de serem os construtores de um estado moderno, restava-lhes apenas a magra compensação de sua importância na arena política de Lagos.

Laços com o Brasil — Essa comunidade exclusiva tinha, portanto, por referência o Brasil e a ele constantemente se referia.

Através da língua primeiro: durante uns dez anos, os missionários franceses tiveram de lecionar em português, sob pena que lhes desertassern as escolas, Em 1869, encomendava o Padre Bouche 100 exemplares do “Compendio de Doutrina Christã, para uso daqueles que não souberem”, 5 exemplares do Manual da Missa e da Confissão, além de exemplares de Mappas Geraes e do Fabulista da Mocidade, de Tristão da Cunha (Bouche à Planque, Porto Novo, 25 jan. 1869, Arquivos SMA, entry no. 21,150 rubrics no. 12/60200). A situação só se alterou por volta de 1880, com a consciência de que a língua inglesa seria imprescindível para uma carreira na administração da colônia7, e por pressão direta do governo inglês, que, em 1882, proibiu o ensino em qualquer outra língua que não fosse a inglesa (Chausse à Planque, Lagos, 7 jul. 1882, Arquivos SMA, entry no. 21,940, rubrics no. 12/80200).

A partir daí, a língua portuguesa, outrora língua franca em boa parte da costa ocidental da África, começou sua decadência em Lagos. No entanto, seu uso conservou-se nas famílias até o nosso século, alimentado pelos recém-chegados do Brasil, morrendo por último certos ditados, cantigas, palavrões e expressões brasileiras8.

A religião católica foi outro elo poderoso na manutenção de uma identidade brasileira exclusiva. A importante comunidade muçulmana brasileira parece ter-se fundido mais rapidamente com a população islâmica local, embora, até 1908 pelo menos, se fizessem os muçulmanos brasileiros representar de modo autônomo nas manifestações públicas9.

Os brasileiros de Lagos encontraram no catolicismo urn aglutinador eficiente. Não obstante cultuassem freqüentemente os orixás familiares, consultassem babalaôs e até incorressem em práticas muçulmanas (Bouche à Planque, 26 fev. 1869, Arquivos SMA, entry no. 17,059, rubrics no. 12/80200), eles se tinham e certamente eram fervorosos católicos. O catolicismo estava intimamente associado ao Brasil. Exigiam dos padres franceses que pregassem em português, e acorriam, aos sábados à noitinha, a cantar em português durante mais de uma hora o ofício da Virgem (Deniaud à Planque, 4 maio 1872). Antes da chegada dos missionários, que só se estabeleceram em 1868, reuniam-se em torno do célebre “Padre Antônio”, ex-escravo de certo prior do Carmo da Bahia, que batizava, fazia água benta e presidia aos funerais (Bouche à Planque, Porto Novo, 4 jul. 1866, entry no. 20, 227, rubrics no. 12/80200). Confrarias religiosas estabeleceram-se desde antes da chegada dos missionários: a do Rosárioi10 foi a mais antiga e a mais importante: em 1874 era dissolvida e reconstituída, na tentativa de expurgá-la dos francos-maçons, que, segundo o Padre Cloud, a infestavam (Cloud à Planque, Lagos, 25 ago. 1874, Arquivos SMA, entry no. 17, 161, rubrics no. 12/80200).

Pelo fim do século, as confrarias religiosas se haviam multiplicado, e com elas as sociedades leigas (quase sempre, porém, ligadas ao catolicismo), que funcionavam como sociedades de amparo mútuo e eram encarregadas de promover festas tradicionais brasileiras como a “burrinha”, o “boi” e o famoso “piquenique do Bonfim” (geralmente deturpado para piquenique da Nossa Senhora do Bonfim), que costumava dar-se na propriedade de Walter Paul Siffre, no atual bairro elegantíssimo de Ikoyi (A. Laotan, 1961). Em 1900, havia umas oito sociedades desse tipo, das quais a mais antiga deve ter sido a Aurora Relief Society, fundada nos anos 70 como uma sociedade de dança (Lagos Standard, 2 maio 1900),

O “ser-se brasileiro” ainda era exibido em outros traços. No traje, por exemplo, arvoravam-se distinções: os homens vestiam fraque; as mulheres, roupa baiana ou européia segundo as ocasiões. “Nossos católicos”, escrevia em 1872 o Padre Deniaud, “estão vestidos à éuropéia: as mulheres usam um vestido comprido e uma espécie de turbante”.

Certas comidas consideradas baianas, e que são tidas por africanas no Brasil, eram preparadas para ocasiões festivas: feijão de leite (feijão de coco), na Sexta-Feira Santa. Ainda hoje os brasileiros se orgulham de saber fazer canjica, mingau, tapioca, grude, molho de caranguejo (o pirão do Nordeste), mas acima de tudo a tão apreciada, carne-do-sertão. O coco, difícil de se obter (o coco da Bahia não é encontradiço na Nigéria), era freqüentemente substituído pelo leite da pevide da melancia. Esses pratos típicos dos brasileiros tornaram-se, posteriormente, populares em toda a Lagos.

Comércio com o Brasil — Importava-se o que se podia do Brasil. Fora o fumo de rolo, os charutos, o açúcar mascavo e a caninha, tradicionais desde o tempo em que se usava na compra de escravos e que continuavam sendo a maior parte das exportações brasileiras para Lagos, figuram na lista carne-seca, canoas, material de construção, relógios, louça, perfumes, guarda-chuvas, móveis, chapéus, rapé, revólveres e espingardas, sabão, vinho e até instrumentos musicais! (Blue Books, 1869-89, passim).

Os números oficiais oferecidos pelos Blue Books nem sempre são consistentes, mas podemos usá-los para dar uma idéia do peso que as preferências da comunidade brasileira de Lagos tinha sobre as importações: em 1888, para dar um exemplo, 2.634 libras foram gastas em produtos dessa natureza, enquanto 8.586 libras serviram para importar caninha, fumo de rolo e charutos. Dessas 2.634 libras, 1 .064 pagaram 70 quilogramas de gêneros, isto é, essencialmente, carne-do-sertão.

No sentido inverso, de Lagos para a Bahia, as necessidades culturais dos africanos no Brasil também se faziam sentir. O Brasil não importava as grandes quantidades de azeite-de-dendê e caroços de dendê: para tomarmos como exemplo o mesmo ano de 1888, sobre as 8.237 libras de mercadorias exportadas para o Brasil, apenas 2.600 se referiam a azeite-de-dendê; o resto cobria, como vimos acima, essencialmente artigos religiosos e culturais, sobretudo “panos-da-costa” (3.367 libras), de grande consumo no Brasil11, nozes de cola das duas espécies (1.525 libras), palha-da-costa, sabão preto, cauris, ori, cabaças, contas, etc.

Como importador, o Brasil não podia competir com as grandes nações industriais. Mas durante a segunda metade do século XIX, conseguiu manter-se em terceiro lugar entre os exportadores para Lagos12.

O comércio entre o Brasil e Lagos não desapareceu, portanto, como às vezes se crê, com o fim do tráfico de escravos. Paradoxalmente, foi indiretamente o próprio tráfico que gerou um mercado para produtos dos dois lados do Atlântico.

O fim do século viu seu declínio. Cessou no século XX a volta de africanos e de crioulos a Lagos, cessou também praticamente o comércio. Ficou, porém, na África, uma imagem idílica de uma edênica Bahia, ficou na Bahia o fascínio pelas coisas africanas.

Notas

1 – Nagô é o termo que o grupo étnico fom aplicava aos seus vizinhos e inimigos iorubás: franceses e brasileiros parecem tê-lo adotado; “iorubás”, termo que se aplicava originalmente apenas aos habitantes da cidade de Oio, serve hoje em dia para designar um grupo étnico mais amplo, que se localiza a sudoeste da atual Nigéria e a leste do atual Benim.

2 – Estes dados históricos baseiam-se nos trabalhos de Pierre Verger (1966 e 1968).

3 – Cf., p. ex., Foreign Office 84/920, Campbell to Claredon, 30 jul. 1853, a propósito do brasileiro emancipado Antônio Martins, que comerciava escravos.

4 – V. A. G. Hopkins, 1968.

5 – Os mais bem sucedidos foram, sem dúvida, Pedro Josiah Martins, first-class clerk, colonial secretary, cuja morte foi causa de feriado no Colonial Secretariat e adiamento da reunião do conselho legislativo (Lagos Standard, 13 jun. 1900; v, também o Colonial Office 147/102, 28 jan. 1895, Philips to Meade); Simão Isidro de Sousa, filho do fervoroso católico Isidro Ezequiel de Sousa, e que chegou a ser resident do governo em Ibadã (Deniga, 1921).

6 – Entre os mestres-escola, o mais conhecido foi Laurenço A, Cardoso, que posteriormente se tornou comerciante e leiloeiro, mudando o nome para Alade (Deniga, 1921).

7 – Em 1881, escrevia o Padre Chausse a seu superior: (…) saber inglês está-se tornando cada vez mais capital. Nossos cristãos querem todos ensino em inglês para seus filhos e filhas (…)” (Chausse à Planque, Lagos, 18 jun. 1881, Arquivos SMA, entry no. 21,345, rubrics no. 12/80200).

8 – Porém, há nada menos que seis anos, em 1970, começou a circular em Ibadã um efêmero jornalzinho bimensal que se propounha ensinar português aos membros da comunidade de descendentes de brasileiros e lembrar-lhes os costumes tradicionais. Seu último número, em 1973, levava o apelo seguinte: “Let A Lâmpada Portuguesa, the paper we all love, be saved as Brazilian heritage in Nigeria. Vivam os brasileiros, VIVA! — O Professor“.

A professora leda P. de Castro, do Instituto Afro-Oriental da Bahia, esteve justamente pesquisando o português da comunidade de Lagos.

9 – Por exemplo, a propósito da agitação contra o imposto de águas e esgotos em Lagos (The Nigerian Chronicle, 27 nove 1908).

10 – A confraria do Rosário reunia, em quase todo o Brasil colonial, embora com variações locais, homens de cor, escravos ou alforriados, africanos ou crioulos (A. J. R. Russell-Wood, 1973).

11 – Os “panos-da-costa” são mantas de algodão compostas de longas tiras tecidas em estreitos teares manuais, produzidos em quase todo o interior iorubá, com alguma especialização local. O Cônsul Campbell sugeria em 1857 que a venda da enorme quantidade de panos-da-costa — 50.000 de Lagos e 130.000 de outros portos só nesse ano (Foreign Office, 84/1061, 2. fev. 1858) — se devesse não só à sua resistência e durabilidade mas também às reminiscências que evocavam entre os africanos no Brasil (Foreign Office, 84/1031 ).

12 – Se tomarmos, por exemplo, o período de 1877 a 1886, o Brasil vem em terceiro lugar, com uma média de 23.697 libras de exportações para Lagos, anuais, bem atrás da Inglaterra (282.996 libras) e da Alemanha (113.840 libras), mas ultrapassando as cifras francesas (20.256 libras) Book, 1886).

As informações sobre o comércio Bahia-Lagos então sendo revistas atualmente, através de pesquisas que vêm sendo feitas. Além da minha, tenho notícia da da professora Marli Geralda, da UFBa, e da do Dr. Fola Soremekun, da Universidade de Ifé, na Nigéria.

BIBLIOGRAFIA

AJAY l, J. F. Ade. Nineteenth century origins of Nigerian Nationalism. Journal ofthe Historical Society of Nigeria. v. 2 (2) : 196-210, 1961.

CASTE LNAU, Francis de. Renseignements sur l’Afrique Centrale et sur une nation d’hommes à queue qui s’y trouveraient. Paris, 1851.

DENIGA. Who’s Who in Nigeria for 1922 Lagos, 1921.

ECHERUO, Michael. Concert and theatre in late nineteenth century Lagos. Nigeria Magazine, 74:68-74. set. 01962.

HOPKINS, A. G. Economic imperialism in West Africa: Lagos 1880-1892. Economic History Review, 21 :580-606, 1968.

KOELLE, Rev. Sigismund. Polyglotta Africana. London, C.M.S., 1854.

KOPYTOFF, Jean H. A preface to modern Nigeria. The “Sierra Leonians” in Yoruba 1830-1890. Madison, The University of Wisconsin Press, 1965.

LAOTAN, Anthony B, Brazilian influence on Lagos, Nigeria Magazine, 69: 156-65, 1961.

RODRIGUES, Nina. Os africanos no Brasil. 4a ed., São Paulo, Cia Ed. Nacional/lNL (Brasiliana, 9.)

RUSSELL-WOOD, A. J. R. Black and mulatto brotherhoods in colonial Brazil: a study in collective behavior, Hispanic America Historical Review, 54(4) : 567-602, 1973.

VERGER, Pierre. Retour des “Brésiliens” au golfe du Bénin au XIXe siécle. Etudes Dahoméennes, n.s., 8:5-28, 1966.

VERGER, Pierre. Flux et reflux de Ia traite des nêgres entre Ie golfe du Bénin et Bahia de Todos os Santos. Paris/La Haye, Mouton, 1968.

Danças e Ritmos Negros no Brasil

publicado originalmente na Revista Cultura, 1976

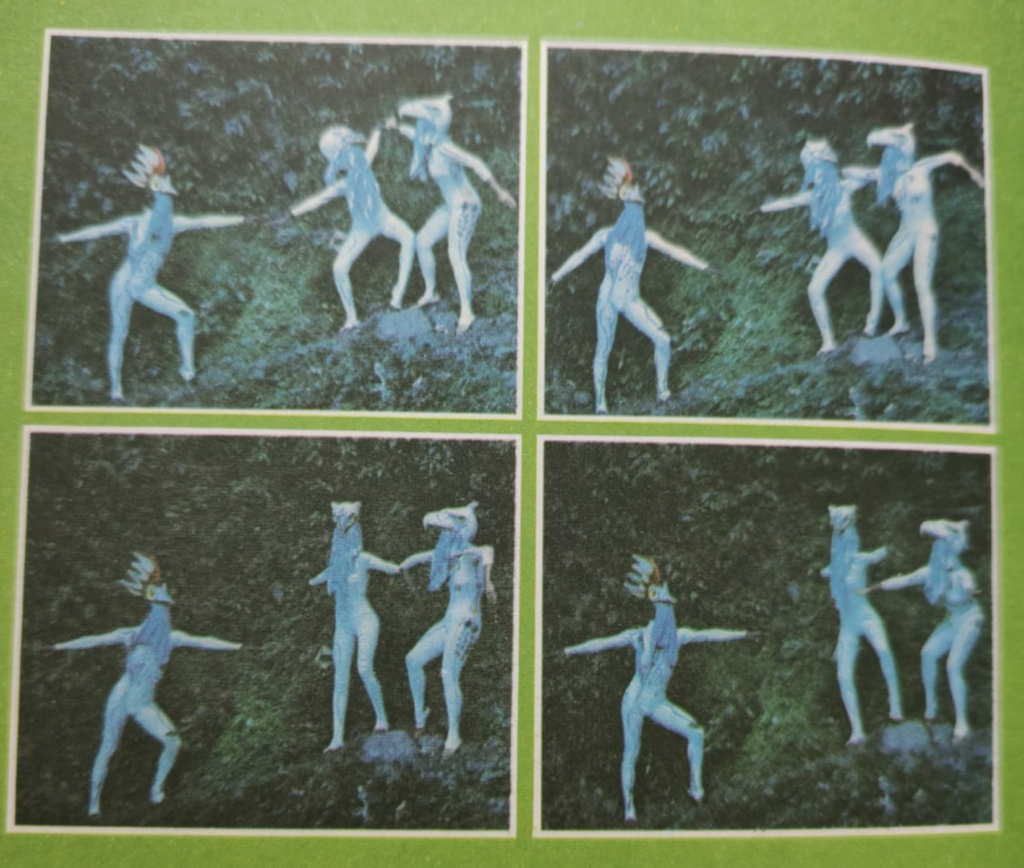

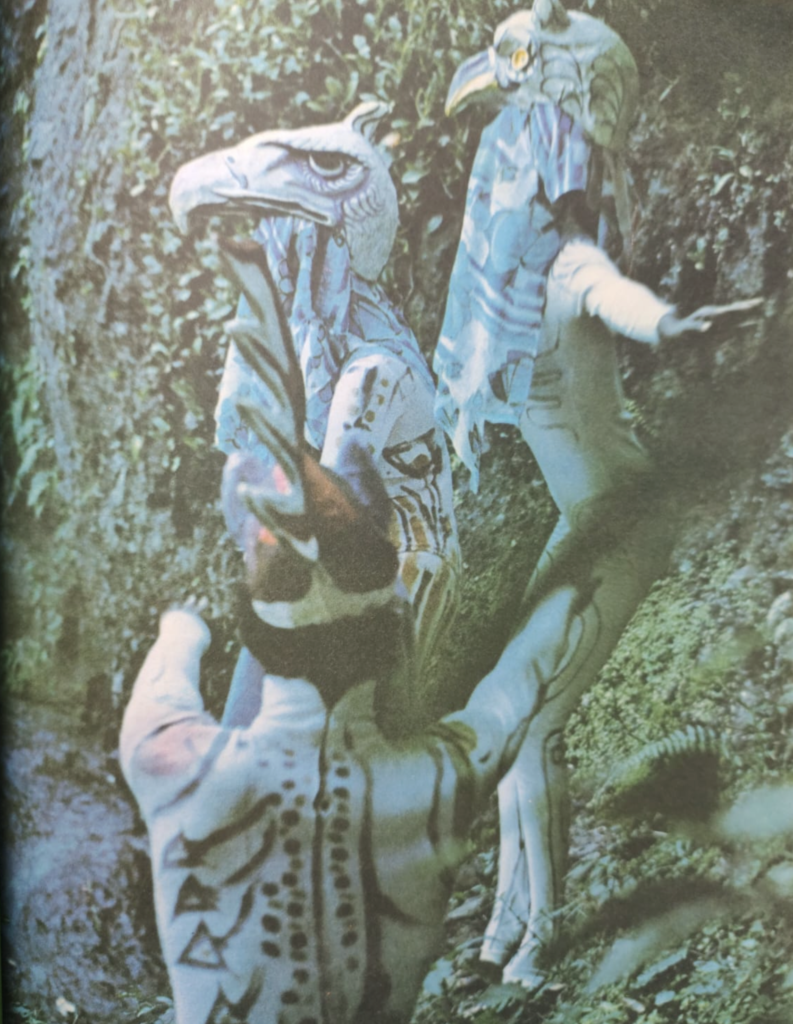

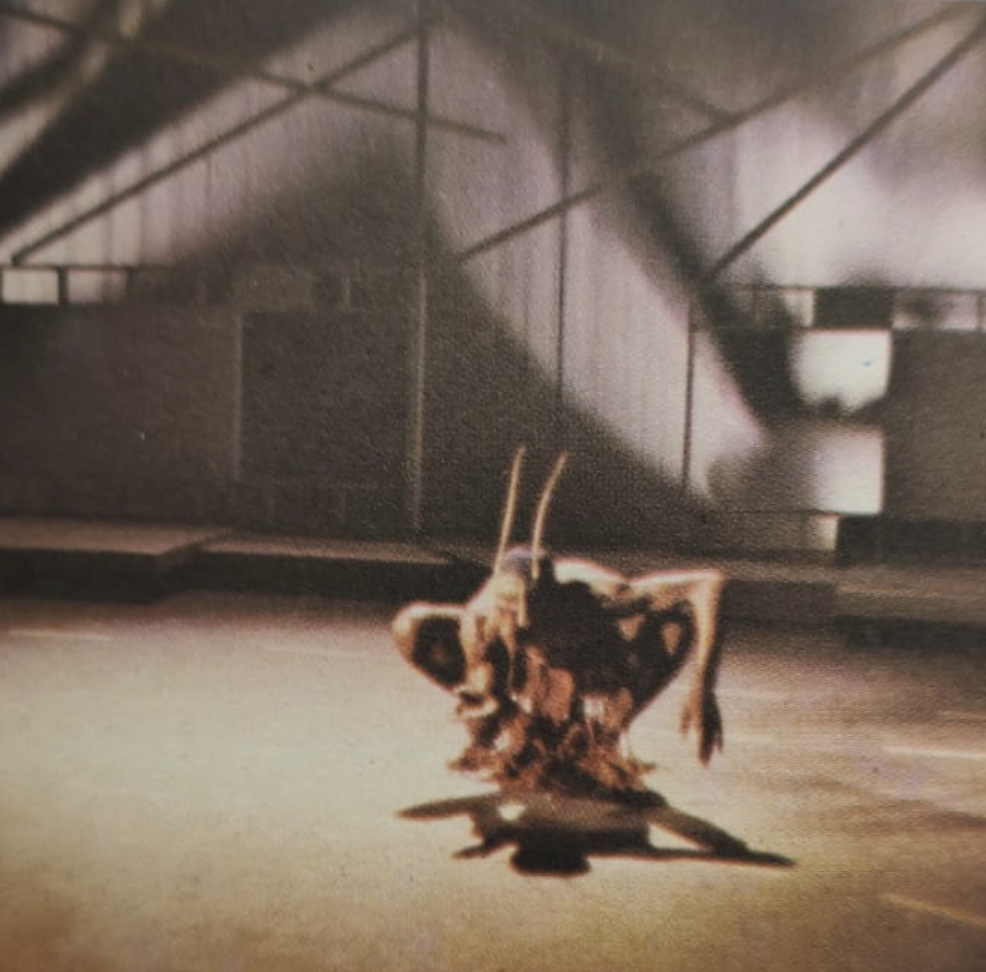

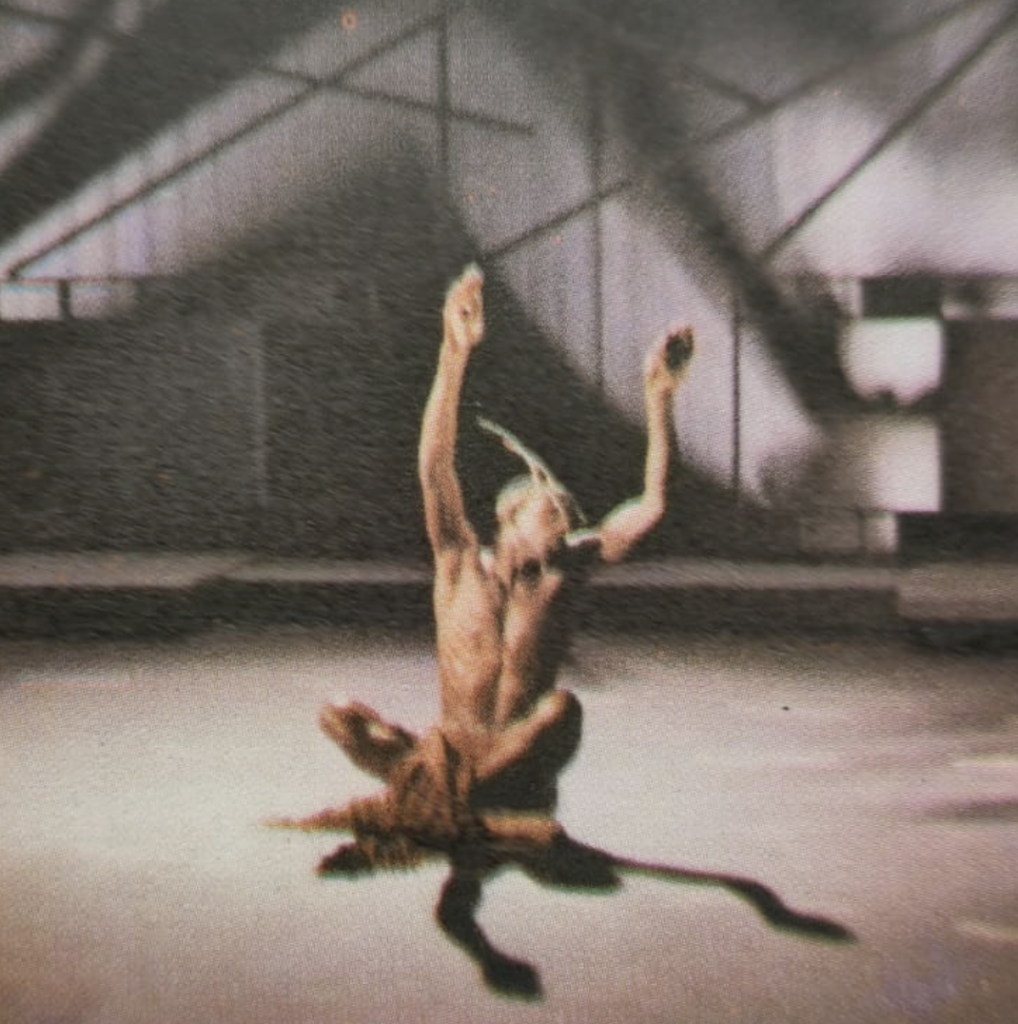

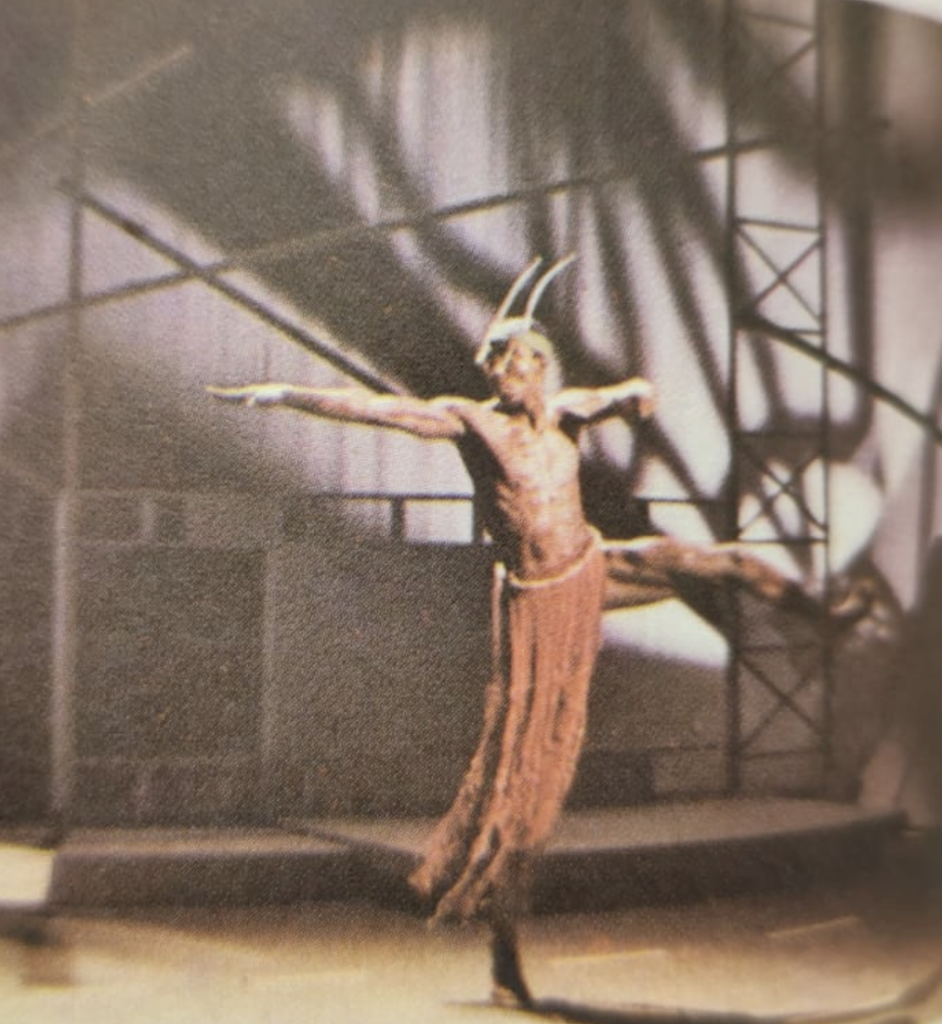

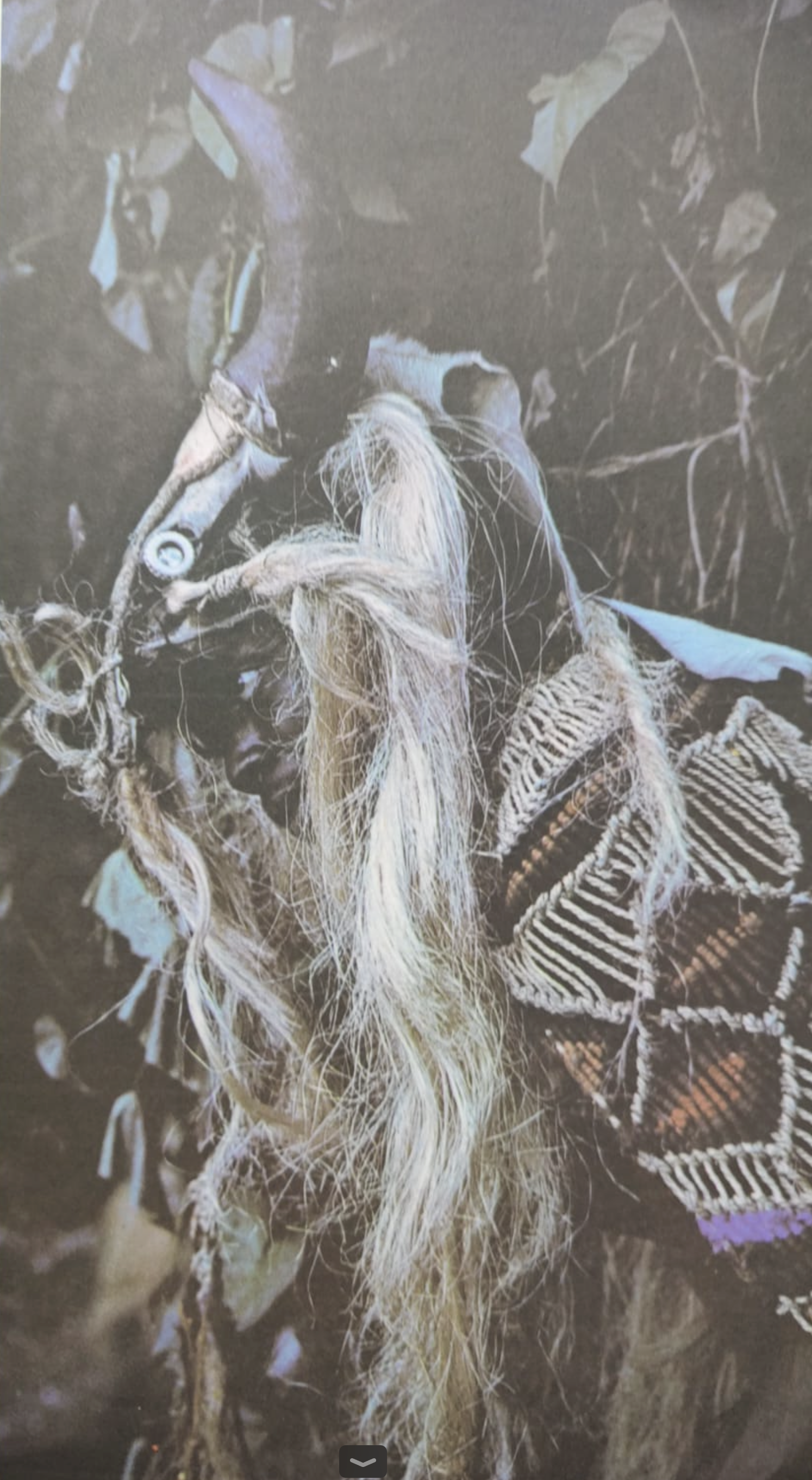

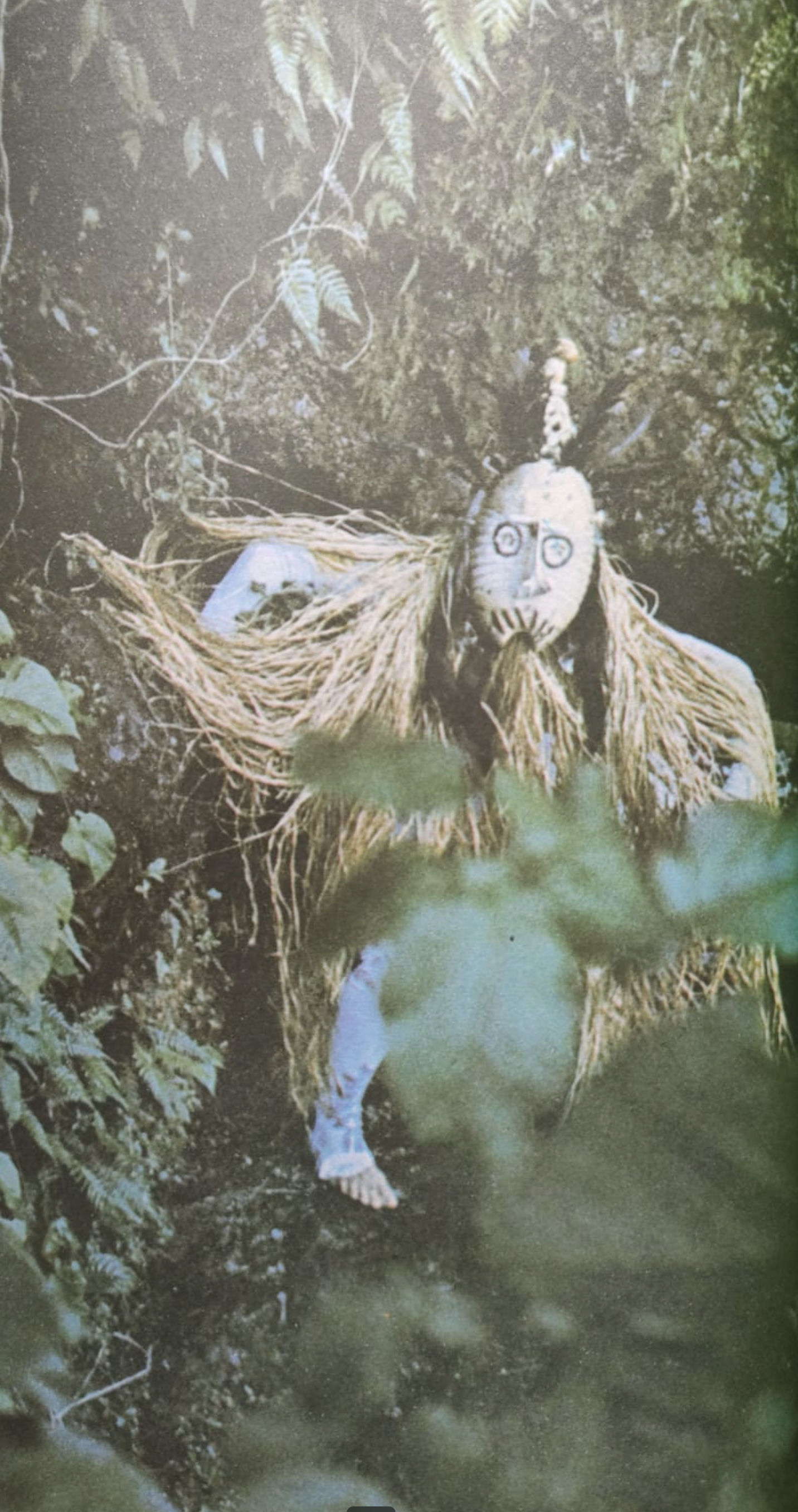

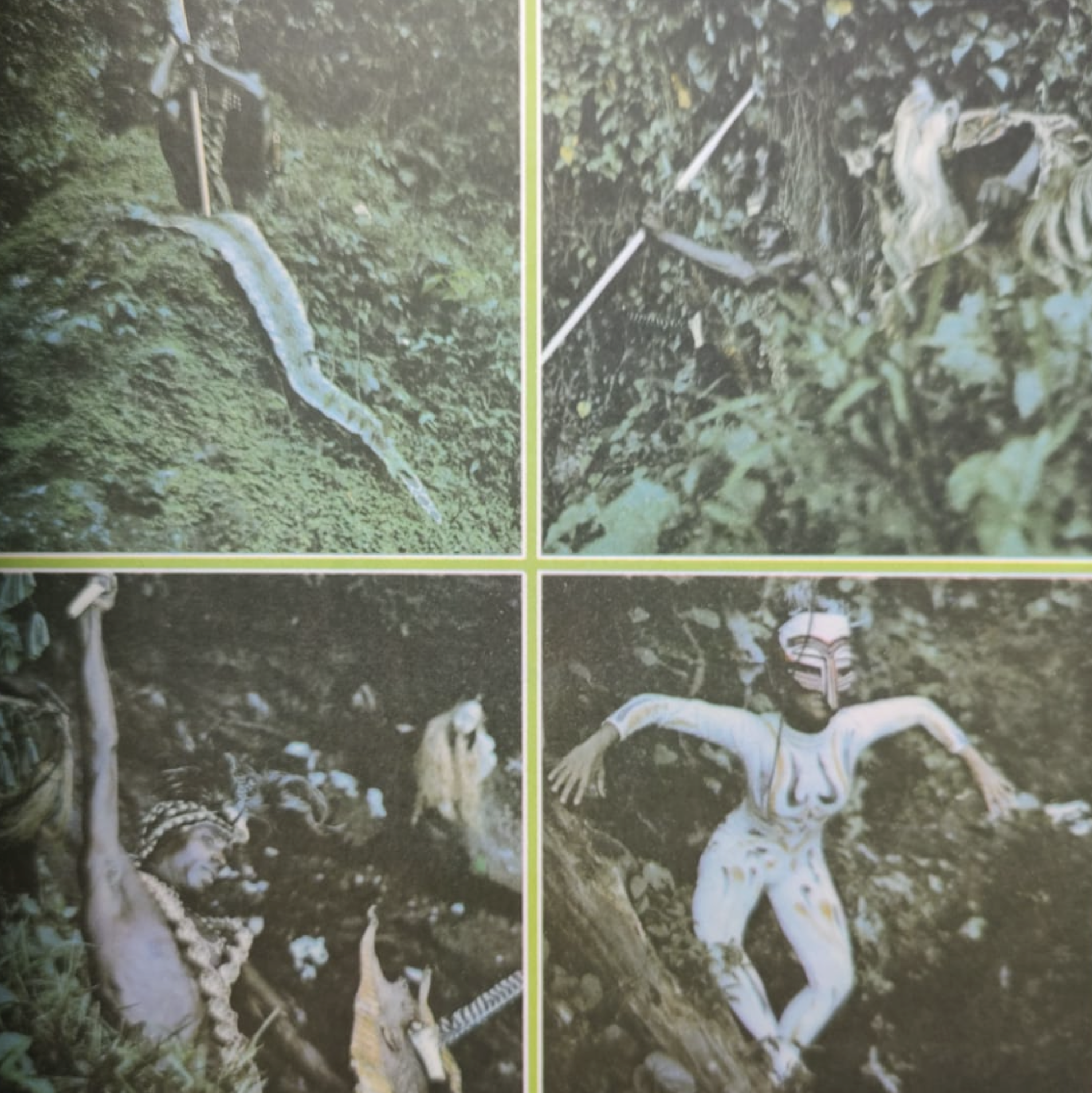

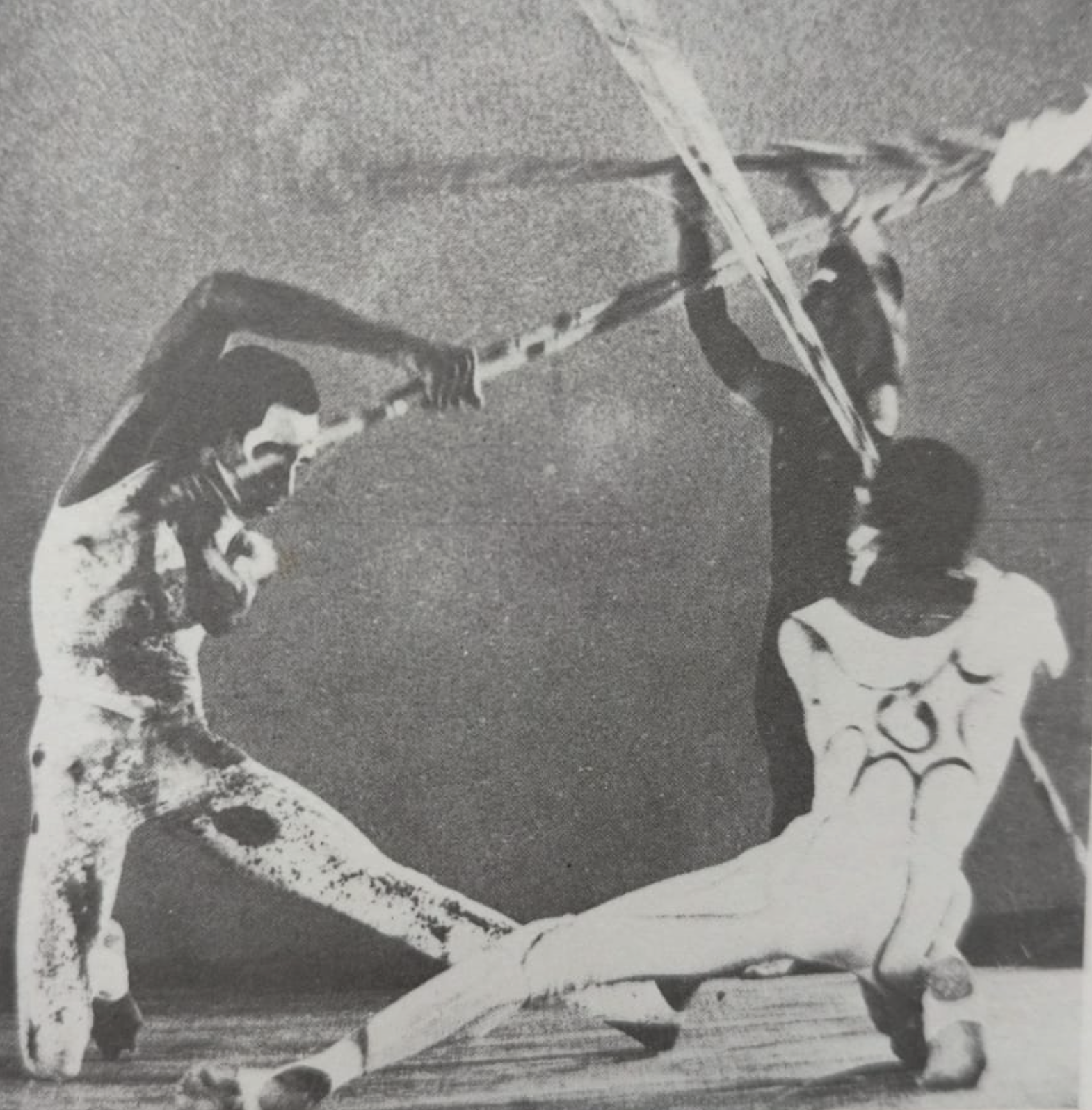

O coreógrafo Clyde Morgan e o Grupo de Dança Contemporânea da Universidade Federa/ da Bahia encontraram, através de seus estudos, laboratórios, oficinas e trabalhos coletivos uma linguagem corpora/ para colocar em cena mais um mito afro-brasileiro, desenvolvendo a proposta de que o mito, sendo o código das ânsias e obsessões do homem, pode ser transmitido e revitalizado na linguagem teatral da dança contemporânea.

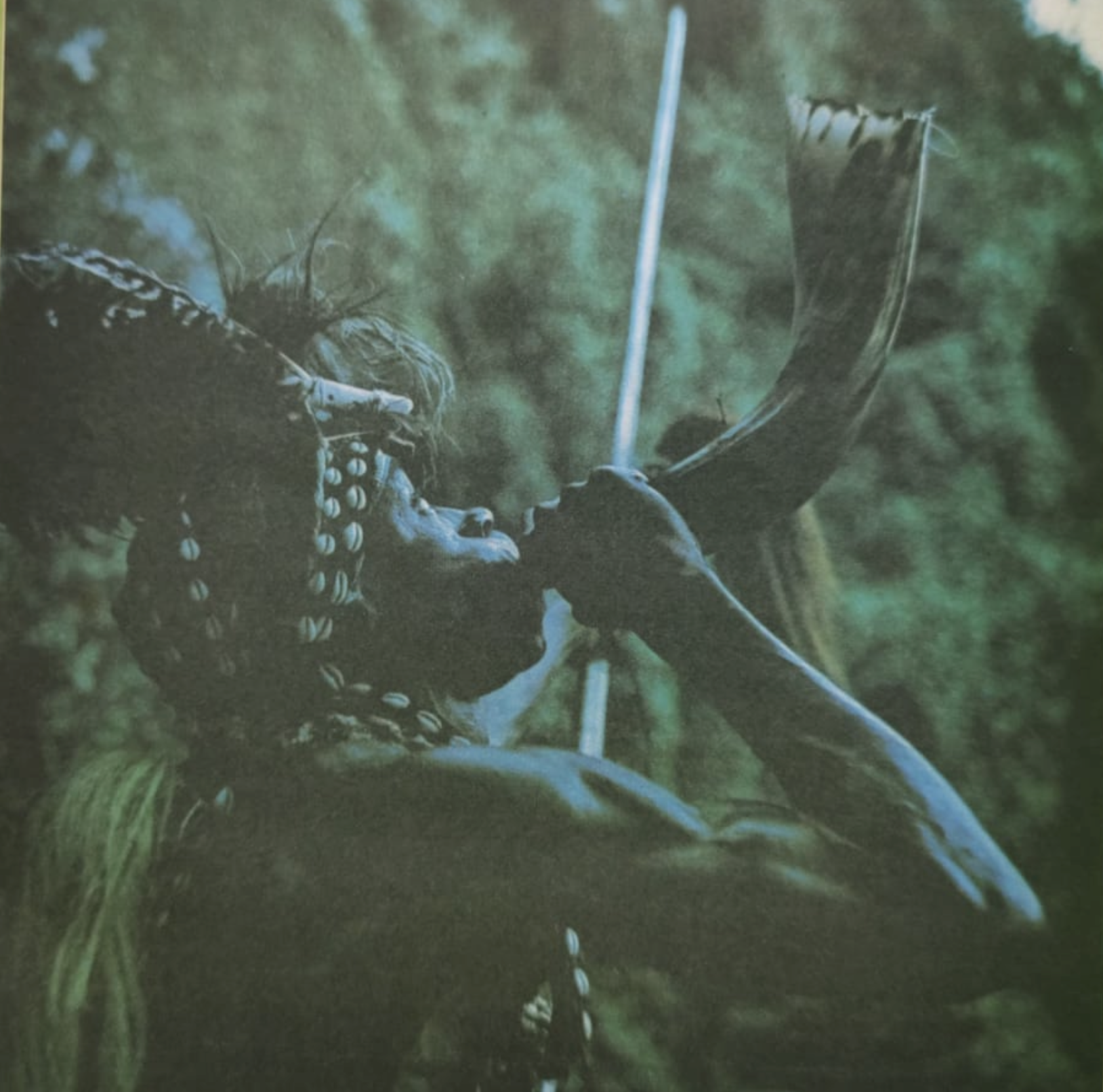

Sendo que as lendas, danças e rituais do orixá Oxosse já existem e têm as suas festas de comemoração, sacerdotes, terreiros e comunidades, Clyde Morgan enfrenta a primeira operação de transmudar e codificar em símbolos teatrais as essências e imagens para entrar numa dimensão mais ampla, compreensível e pessoal para uma sociedade atual. Assumindo a premissa de que todas as comunidades afro-brasileiras têm os seus mitos na tradição oral em Oxosse n’Aruanda, tentam alcançar o mito através da dança e música afro-brasileiras e contemporâneas, numa forma expressiva e dramática. Em Oxosse n’Aruanda se reconhecem as constantes básicas de todos os mitos.

A força de um mito está em sua serenidade, seus renascimentos, suas contradições e transfigurações, Oxosse, Rei do Queto, nasceu homem Odé —, morreu e foi transformado em orixá.

Oxosse n’Aruanda

Qual o obietivo de sua colaboração com os artistas brasileiros?

O objetivo de qualquer trabalho artístico é de incorporar os sentimentos mais profundos inexplicáveis, os mistérios e os sonhos da sociedado e apresentá-los numa forma plástica e objetiva E esta é a finalidade de nossa colaboração, corno fazenn na velha terra, mãe África, para a nossa comunidade – um programa de dança e música a nossa herança e fonte de inspiração.

Suíte Ida de Arnete

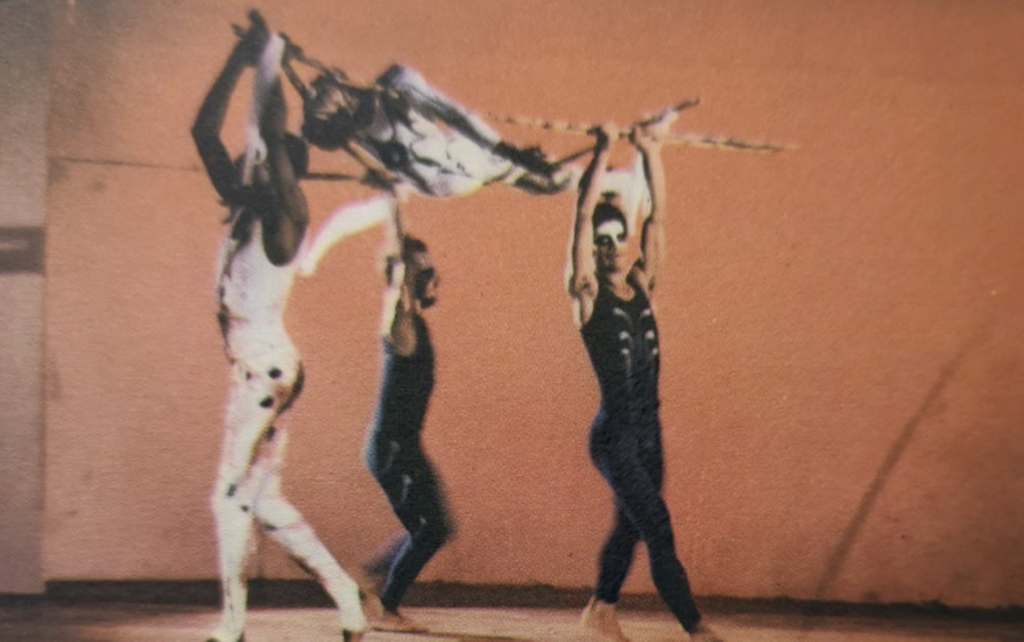

O que caracteriza a união de percussionista e dançarino?

É a elaboração sobre certos temas polirritmicos, tradicionais, com os quais criamos e transmitimos um estado de consciência corporal e tonal entre nós, que desenvolve e desdobra um conjunto de modelos rítmicos e tensões visuais. É essencialmente um diálogo que nós estabelecemos, cujo assunto é determinado pelos estímulos percussivos dos músicos e os gestos e motivos de movimento do dançarino.

Qual é a importância do polirritmo na música africana, e como é que você aplica esses polirritmos nos seus trabalhos?

Nossa premissa é a de que certos ritmos provocam uma qualidade específica de movimento e nível de energia, a maior parte dos quais no esquema africano são temas rítmicos autogeradores ou autopropaladores, devido à sua natureza polirrítmica. Em outras palavras, eles atacam o sistema nervoso, criando respostas em diversas áreas. Isso provoca o surgimento, em diversos momentos, da distribuição de padrões rítmicos nas áreas distintas: os pés, a região pélvica e o pescoço, que envolve os Ombros e a cabeça, Os braços e as mãos geralmente acompanham as pernas e os pés, desde que funcionem como contrabalanço e meios decorativos,

Exceto no caso da capoeira, em que os braços, as mãos e os ombros são utilizados como órgãos secundários de suporte.

African Sanctus

E sobre o poder comunicativo de som e movimento?

Ultimamente nossa crença é no poder comunicativo de som e movimento às transformações do corpo humano numa obra de arte, fazendo o corpo uma metáfora de ética e vivacidade. O jogo do polirritmo corpo faz o corpo brilhar com respostas múltiplas aos ritmos múltiplos, tocando as várias partes do corpo como modelos, vestindo desenho sobre ou profundamente dentro da carne todos os elementos rítmicos com potência e rapidez. O corpo, assim, torna-se orquestrado de acordo com a capacidade da percussão de estimular, simultaneamente, essas áreas, que, quando provocadas em movimento, dão surgimento que nós vemos e consideramos autopropaladoras, coordenadas e dinâmicas.

Qual é a finalidade dessa autopropalação?

Nenhuma outra finalidade do que a de satisfazer ou explorar o ambiente criado pela música e força vital do dançarino. Por outro lado, o impulso interior e a coordenação do dançarino também provocam o surgimento da música quando ele orquestra através do seu corpo a expressão dessa força vital.

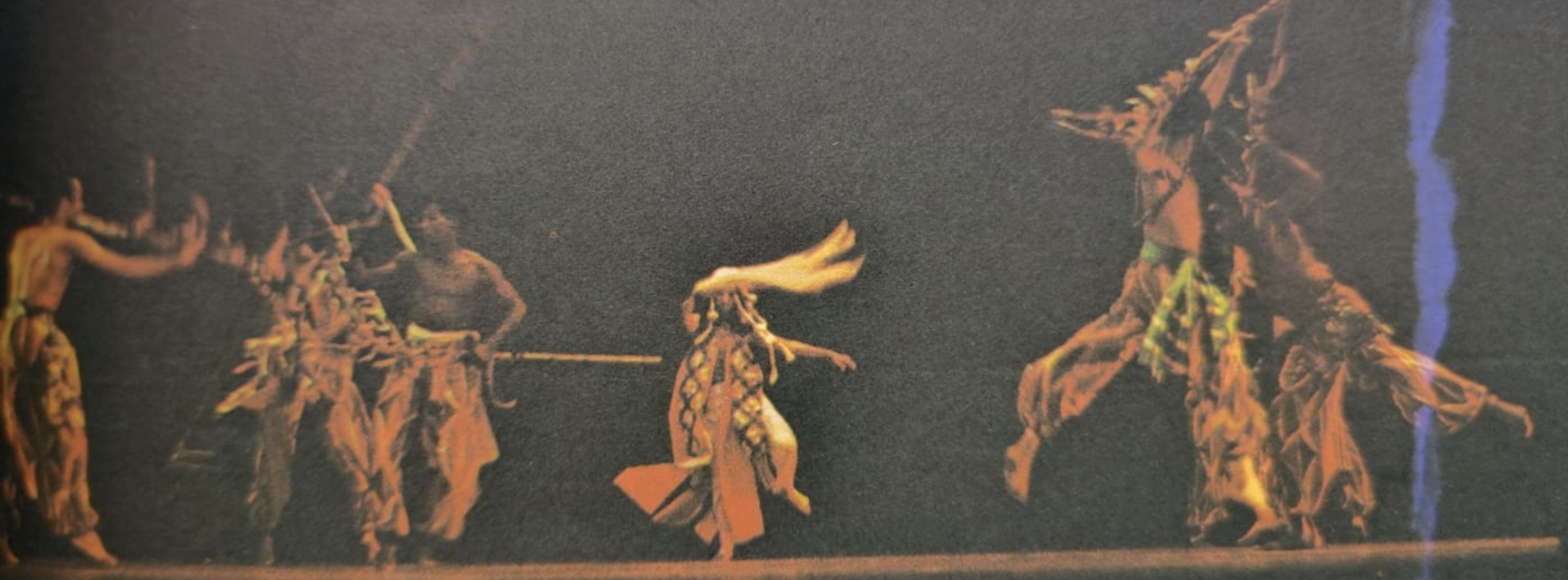

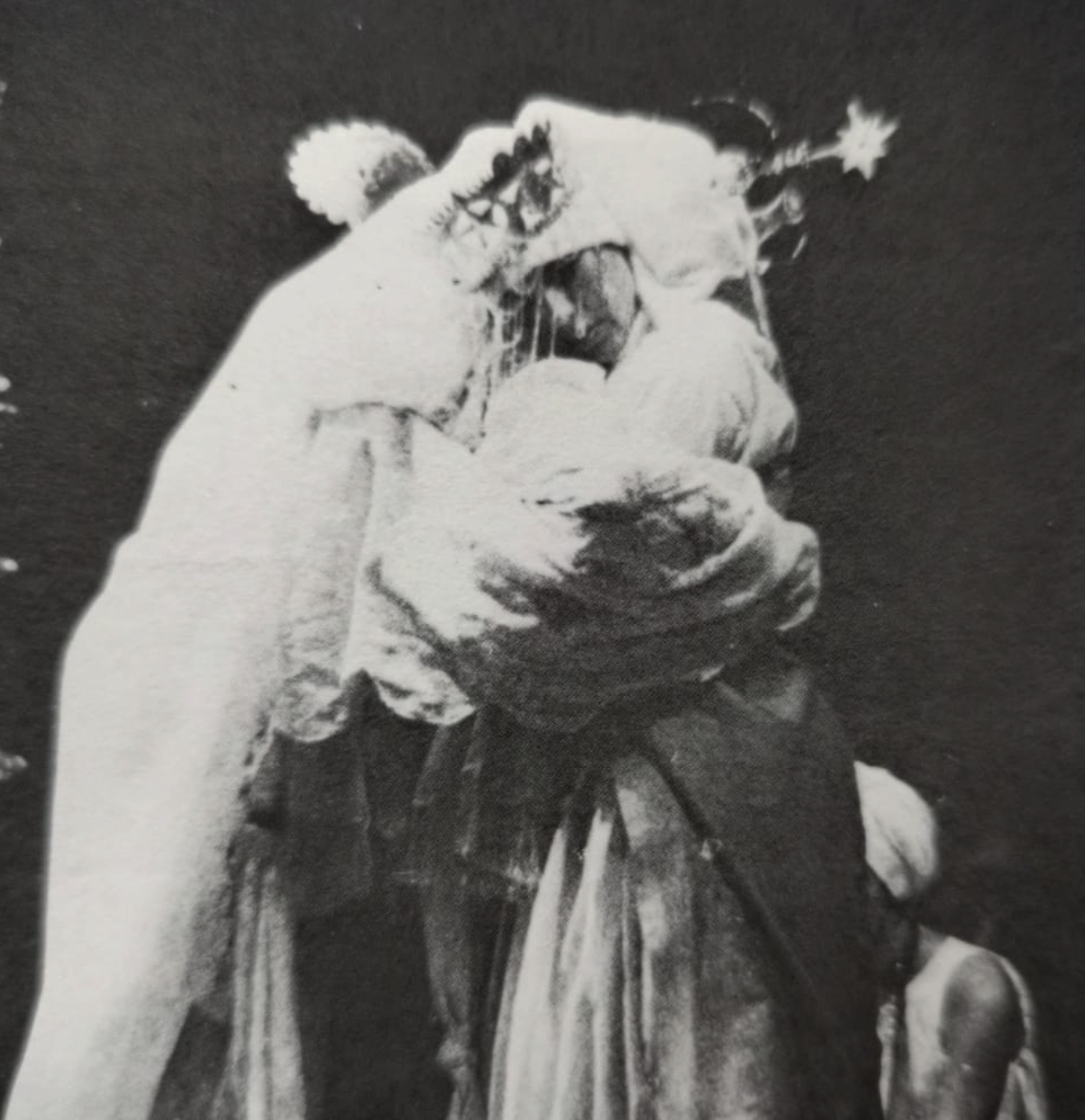

Encenação da lenda de Oxosse pelo Grupo de Dança Contemporânea da Universidade Federal da Bahia, dirigido por Clyde Morgan.

Como é que você vê o dançarino nas suas coreografias e no seu estilo de dança: como executante teórico ou como artista criativo?

Trabalho desse tipo depende crucialmente das capacidades dos elementos, dançarino e músico, de criar sobre certos temas preestabelecidos, como os lutadores de capoeira e maculelê, que, dentro dum modelo rítmico e dum vocabulário de movimento, têm a liberdade de criar um esquema de seqüências em relação às capacidades técnicas e criativas dos participantes.

Em relação aos estímulos e criatividade (que foi citada), como é que você vê a improvisação dentro de seu estilo de dança?

Nós colocamos muito valor na improvisação como uma invenção técnica, válida na estruturação das coreografias, a magia da apresentação: o dançarino passa duma estrutura para uma não-estrutura mantendo a essência da dança; o espectador fica ciente apenas da sensação de que a dança chegou à vida pela primeira vez e de que ele esteve presente. Desta forma é sempre mantida uma expectativa do que poderá surgir em cada apresentação resultante da criação coletiva do grupo. Concluímos dizendo que a tranqüilidade e a atividade são qualidades convergentes em nosso trabalho; que o dançarino veste os músculos, utilizados como comunicação de força transcendente, e o vigor com que o dançarino veste seu peito e seus braços define seu poder numa incorporação profunda dos valores culturais, instintos e treino, que torna suas frases brilhantes e linhas visuais, sem destruir o ritmo natural.

Dança Guerreira

Oxosse (resumo de lenda) — Uma das lendas acerca de Oxosse conta que ele não nasceu orixá, mas assim foi transformado graças à misericórdia da respeitada divindade Ifá, por quem havia sido antes castigado devido a um gesto de desobediência.

Nesse tempo, Oxosse se chamava Odé e era marido de Oxum, de quem não atendeu aos apelos e saiu para caçar num dia proibido por Ifá. No mato encontrou uma cobra colorida, de nome Oxumaré, que cantava para ele: “Eu não sou bicho de pena para Odé matar”. Odé não atendeu: matou a cobra, cortou-a em pedaços e carregou-a consigo para sua casa, embora o canto da serpente continuasse a atormentar os seus ouvidos.

Em casa, enquanto comia destemidamente o animal, Oxum, sua mulher, fugia. No dia seguinte, quando retornou, encontrou o marido morto e o rastro de uma cobra que voltava para o mato. Desesperada, Oxum clamou pela misericórdia de I fá, que reconsiderou seu gesto fazendo desaparecer o corpo de Odé.

Sete anos mais tarde, ele reaparecia como orixá, passando a chamar-se Oxosse.

Porque Oxalá usa ecodidé

Oxosse n’Aruanda — Roteiro I

1) Prólogo: palco escuro; dança solística; totem do boi iluminado no fundo do palco. Música: flauta e sons da floresta. O dançarino desenvolve com seus gestos uma seqüência que aborda toda a movimentação da peça. Ele conta numa forma abreviada, empregando movimentos que simbolizam pássaros, cobras e feras o mito todo. O arquétipo, ele personifica homem, bicho, floresta, divindade, o passado e o presente.

2) A floresta: o palco iluminado com colunas de luz. Em cada coluna há uma figura dançando “em câmara lenta” encarnações das forças invisíveis da floresta e dos animais. Ambiente: lírico, misterioso — flauta e pássaros.

3) Boi: representado por um dançarino vestido de peles, com capacete de chifre. Figura protetora, solitária, reticente, forte, roceira. Acompanhamento musical: o ajerê de Oxosse.

4) Odé: entrada da figura principal. Guerreiro, caçador valente, dono do mato, ele dança com arco e flecha e às vezes com lança e escudo. Entram os companheiros de Odé, caçadores, e juntos realizam uma dança de guerreiros. Acompanhamento: flauta e percussão.

5) Odé caçando aves: matança de algumas aves numa dança simbolizando a caça — subseqüentemente, uma dança ritualista de celebração realizada pelos caçadores. Saída de cena. O palco escurece.

6) A dança da cobra: executada por urna dançarina personificando Oxumaré1. Os caçadores entram respeitando com distância a divindade Oxumaré. Também esse é o dia sagrado dela. A cobra sai de dentro duma forma plástica e desenvolve uma dança expressiva, hipnótica e sensual. Acompanhamento musical: Ukrínmakrinkín, de Marlos Nobre.

7) Dança de conselho e o aviso de Oxum2 para Odé: a) saída de Odé para caçar no dia proibido; b) encontro no mato com Oxumaré; c) o diálogo dos dois (duo de Odé e Oxumaré). Aviso de Oxumaré: “Eu não sou bicho de pena para Odé matar”

8) Matança de Oxumaré: Odé mata a cobra, corta-a em pedaços e carrega-a consigo para sua casa. O canto da serpente continua a atormentar os seus ouvidos. Odé come a serpente e Oxum foge da casa.

9) Castigo de Ifá3: dança da morte de Odé e a saída de seu ventre da cobra. O regresso de Oxum para casa. A dança do axexê (cerimônia para os mortos). Oxum e a comunidade representada pelas mulheres.

10) Transformação graças à misericórdia da divindade Ifá, por quem havia sido antes castigado devido ao gesto de desobediência. A dança de Ossanhe4, dono das folias, e a transfiguração de Odé.

11) Ressurreição de Odé como orixá, sete anos mais tarde, passando a chamar-se Oxosse5. Dança solística, com flautista como verdadeiro rei das florestas, do mato e do Queto6. Toda a dança mostra a sua posição elevada e transformada através dos gestos mais refinados e alongados. Um com portamento mais divino e menos humano: mudança de ritmos e acentuação; movimentos deslizantes, flutuantes, mais na linguagem contemporânea do que antes, para provocar no espectador o sentido etéreo de levar à transfiguração.

12) Epílogo: “festa no terreiro”: a presença do orixá da casa — Oxosse — dançando e carregando ofá (arco e flecha) nas cores azul claro e verde, chapéu de couro, penas e uma capanga, e a festa geral que celebra a sua manifestação como divindade entre os homens.

NOTAS

1. Oxumaré. É o arco-íris, o orixá dos jejes, a cobra, cujo símbolo é uma serprente de ferro. No sincretismo afro-católico, é S. Bartolomeu. Segundo a lenda, foi o encarregado de transportar água do mar para o palácio de fogo de xangô. Há quem o diga macho e fêmea ao mesmo tempo.

2. Oxum. É a deusa do dengue, da elegância, do fausto, da riqueza, da formosura, do charme — charmosa como ela só. Deusa do rio, Oxum foi a segunda mulher de Xangô, faceira, vaidosa, sabida. Enganou Obá, sua rival no leito do marido, levando-a a cortar a própria orelha. Antes de sei mulher de Xangô, foi de Oxosse.

3. Ifá. Ou Orumilá, é o deus da adivinhação. Suas vestes são brancas e ele usa o opelê (colar) para responder às perguntas no jogo das adivinhas. Leva sempre consigo um saco contendo cocos de dendê.

4. Ossanhe. É o deus das ervas. Comanda as folhas, as medicinais, as litúrgicas — é o mestre do mato. Sem ele nenhuma cerimônia é possível.

5. Oxosse. Rei do Queto, é São Jorge matando o dragão. Deus da caça, das úmidas florestas, com o ofá (arco e flexa), abate os javalis, as feras é o invencível caçador. Rei Oxosse, Senhor do Queto, rodeado de animais, usa capanga e chapéu de couro.

6 Queto. Cidade do Benim (ex-Daomé), de onde veio grande contingente de negros para a Bahia. (Segundo Caribé).

Fotos de Laís Góes, Rivaldo G. Leite, Darlan Rosa e Sílvio Robato

Ninho de cobra

Bote de cobra armadeira

No meio da palha da cana

A dentada perigosa

É bote de caninana

Cascavel faz seu barulho

No meio do bambuzal

Colorida no caminho

Lá se vai cobra coral

Lá vem a surucucu

Rastejando mais adiante

Cuidado, amigo meu

A dentada é fulminante

A jiboia se enrosca

Em volta de sua presa

Apertando num abraço

Contra qual não tem defesa

Muçurana caça de noite

Sem veneno ela extermina

Come cobra peçonhenta

Então cuidado com a menina

Cobra-d’água é ligeira

Pega peixe sem errar

A mordida é certeira

Não deixa um escapar

Entre folhas e gravetos

Cobra-cipó se esconde

Quando solta a bocada

Você não sabe de onde

Falsa-coral engana a todos

Nela ninguém pisa em cima

É a cobra mandingueira

Imitando sua prima

Camaradinha…

Olha a cobra, acauã

Ê, cauã!

Olha a cobra, acauã

Ê cauã!